スティールヘッド編 --第127話--

トンプソンへの挑戦

1984年以降、私はキャンベル・リバーを始め、バンクーバー・アイランドの河川を数回にわたって釣り歩き、それなりの成果を上げる事ができた。成功した理由の第一に挙げられるのは、フライが泳ぐ範囲の広さと、その泳ぎ方の良さであったと思う。海外の釣り場で現地の釣り人と一緒に釣りをした時、嫌というほど思い知らされるのが、平均的な日本人の体力の無さである。

砂漠の中の大河、トンプソン。他の川に無い幻想的な空気に包まれている。

キャンベル・リバーで初めてスティールヘッドに挑んだ時、ガイドのブルースは瀬の中を軽々と歩いて流れ込みに私を案内した。彼のあとをついて歩くのがどれだけ大変だったか、勿論彼は判らない。

流れ込みに着くと、彼は瀬の中に立ち、ここに立って釣り下れと私を招いた。そこは彼にとっては腰までの深さだが、私には胸まで浸かる深さだ。止水でも入らない深さだというのに、そこはかなりきつい瀬だった。勿論、私は入れないから彼より5m近くも岸に寄ったところから釣ることになった。つまり彼が釣るのと同じ場所にフライを投げようと思ったら、少なくとも彼より5m遠くまでフライを投げなくてはならない。

全ては体力不足を解決することから始まった。

彼が釣ることができない場所を釣ろうと思ったら、彼より10m近く遠くまでフライを投げる必要がある。

しかしロッドを振るにしても、私の腕力は彼のそれとは比較にならないほど弱い。

この問題は何年も前に私がカナダで初めて釣りをした時、案内してくれたラリー・マックスウェルの体力に驚いた時から判っていた。だからといって、私の身体を改造することはできない。どれほど筋肉トレーニングをしたところで、胸まで水に使って重いロッドを振ることはできない。

途方もなく広い流れに圧倒される。

体力で比較にならないほど有利な彼らに負けない、いや、それどころか彼らが釣ることのできない魚まで釣ろうと思ったら、体力不足を補うに余りある圧倒的な感性と技術を身につけるしか無い。私が目指す事はそれしか無いと考え、実践してきたことが無駄ではなかったことは、これまでのバンクーバー・アイランドの釣りで証明できた。

トンプソンはきっと想像を絶する世界だろうと思えたが、ブルースを始め、ガイドをしてくれた人達が釣っている川と言う事実が私を勇気づけた。最初の挑戦は1988年。初めてキャンベル・リバーを釣ってから5年目の秋だった。

釣り人はどうしても釣りやすい場所に集中する。

この1988年と言う年は、私にとって特別な年であった。4月に念願のサクラマスを九頭竜川で釣り上げ、8月には心酔していたフライドレッサー、W.J.Lunnが管理していたリバー・テストを釣り、更にイギリス最大のサーモン・リバーであるリバー・テイーでアトランティック・サーモンを釣った。秋のトンプソンは正にその年の締めくくりであった。

答えは直ぐに出ない。緊張を途切らさないようにしなければ。

10月末、私は長い年月の目標であり、また憧れていたトンプソンの河原に立った。遠くから眺めていただけでも理解し難い広さだったのに、現実にロッドを担いで水際に立ってみると、その途方も無い奥行きに気が遠くなる思いがした。しかし一方で強烈な武者震いも感じていた。相手にとって不足ないという心境だった。

初日は午後から主だったポイントを見て回り、数カ所でフライを流してみた。釣り場はこれまでの感覚が通用しないほど広かったが、ブルースが案内してくれたポイント、つまりフライ・フィッシングの実績のあるポイントは、皆それなりに釣れそうな佇まいであった。

充実したフライボックスが釣り人を支える。

しかし川の大きさよりも気になったことがあった。それは川底が異様に滑ることだった。川に向かう途中に在るショップで滑り止めのスパイクを買ってきたのだが、殆ど気休め程度、しかも3日と持たずに壊れてしまった。

流れが急で川底が滑ることから、トンプソンは巨大なスティールヘッドの川だけでなく、危険な川としても知られていた。釣りをしている時間の割に疲労が大きいのは、常に緊張を強いられることがその理由であった。

-- つづく --

- NET SHOP INFORMATION

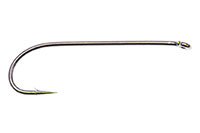

SL6 Black Spey Hooks

DU3 Limerick Spinner Hooks

SL4 Single Bartleet Hooks

XD1 Tube Fly Double Hooks

DD2 Flat Perfect Hooks

DD1 Black Terrestrial Hooks

TD4 Old Limerick Wet Hooks

DU1 Silver May Hooks

MU1 Flat Midge Hooks

LD3 Long Limerick Hooks

TD2 Summer Sproat Hooks

XS1 Tube Single Silver Hooks

TD6 Siver Sedge Hooks

SL5 Black Spey Hooks

DU3 Limerick Spinner Hooks

- TROPHY CLUB

- FLY SHOW

- EXHIBITION

- MASTERS`

- FLY DRESSING CONTEST Archives

- TRAVELLER Archives

- TACKLE IMPRESSIONS Archives

- ANGLERS` PHOTO GALLERY Archives

- ----------------------------------------------

- トロフィークラブ

- フライショー

- エキシビション

- マスターズ

- フライドレッシング・コンテスト・アーカイヴ

- トラヴェラー・アーカイヴ

- タックル・インプレッション・アーカイヴ

- アングラーズ・フォトギャラリー・アーカイヴ

株式会社サワダ 185-0021 東京都国分寺市南町3-13-4

SAWADA'S INC. 3-13-4 Minamicho, Kokubunji, Tokyo 185-0021, Japan

写真・ドキュメントの無断転載を禁じます。

All the images and documents found on this site are owned by Ken Sawada and may not be used without permission.

But, link to this site is FREE.

Copyright © 2000 - 2024 SAWADA'S INC.. All rights reserved.

SAWADA'S INC. 3-13-4 Minamicho, Kokubunji, Tokyo 185-0021, Japan

写真・ドキュメントの無断転載を禁じます。

All the images and documents found on this site are owned by Ken Sawada and may not be used without permission.

But, link to this site is FREE.

Copyright © 2000 - 2024 SAWADA'S INC.. All rights reserved.