洪水と日照り --第4話--

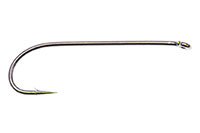

スティングレー

私は支度を終えると水際に戻った。川はやはり酷い濁流だった。ほんの数分川から離れただけで、すっかり気持ちが高揚したと言うのに、その私にまるで冷水を浴びせるかのように流れていた。希望が有るか無いか、その違いで川の印象がそこまで変っている。

フォスの下流に毎秒2000トン近い水が走る。

私はもう一度気を取り直してビートの境に在る石の前に立つと、この年から新しく用意したフライボックスを開け、迷わず一本のフライを取りだした。去年、濁流のブリッジプールの経験を生かし、更に改良を加えた全長15cmのスティングレー・ロングテールである。私は初めて使うそのフライをシンキングラインの先に結んだ。

風に揺れて目の前にぶら下がっているフライを見ていると、気持ちが落ち着き、同時にファイトが沸いてきた。上流では先ほどのアングラーがフライを投げ始めていた。私は底石の状態を確かめながら流れに入った。

膝の上まで入ったところで、流れがかなりきつくなった。一見して急な流れに見えないが、この付近には大きな石が無い。川の流れ方も単調で、まるで水路のようだった。そのせいで水に入ると流れは重く、足下の小石がみるみる流されていく。

濁流用に作ったスティングレー・ロングテール。最初の出番がこれ程の洪水とは思わなかった。

岸際の水が綺麗だと言っても、濁流と比べた場合の話で、腰まで浸からないうちに靴が見えなくなった。ウェーディングするにはかなり危険な状態だ。私は深みに入りすぎないよう、慎重に歩を進めた。

川に少し入っただけで、水圧は予想以上だった。

境目の石からほんの30メートル程で傾斜がきつくなり、そこから下流へ歩けなくなった。その下流に水面が大きく乱れる場所が見える。水路のように単調な流れの中に有って、その水面の動きは川底が急に深くなっていることを告げていた。ビートを一目見たときから、その場所しかないと思っていたが、その淀みが今、私の目の前に広がっている。私は崩れそうになる足下をならしながら、下流に向けてフライを投げた。

下流でスウィングするラインの速度が急に遅くなった。釣り始めてからここ迄下ってくる間、落下したラインは瞬く間に下流に伸びきってしまっていた。それが急に遅くなったのだから、逆流する流れができている証拠だ。恐らく川底がすり鉢のように深く掘られているのだろう。私は慎重にフライを投げ続けた。

淀みにフライが入るようになってから5回ほど投げただろうか。もう間もなくラインが淀みを抜けてしまいそうだ。下流は再び単調な流れに戻ってしまうし、第一、この水位ではこれ以上釣り下ることができない。

岸沿いにできた澄んだ流れに魚は居るだろうか。

私は水際からほんの3メートルばかり立ち込んでいた。直ぐ脇の木の根本にマリアンが座っていた。川が余りに酷く危険なため、彼女はロッドを持ち出さないでいた。

私と上流に一人。この日ガウラで釣りをした人は他にいないだろう。

私はロッドの先を岸に居るマリアンの方に向け、ラインを岸際までターンさせた。その時、何かがラインに触れたような感触が伝わってきた。フライに小さな木の葉が一枚刺さった程の抵抗だった。

「今、何かが触った」私は彼女に告げた。釣り始めてからここに下って来るまでの僅かな時間に、数回も木の枝を釣っていたから、私はフライにまたその欠片が掛かってしまったのかと思った。

「また何かが触った。未だ続いている」私は自分と彼女の丁度中間に伸びているロッドの先を眺めながら、そうつぶやいていた。

下流にできた淀みにフライを流し込む。

3度目、今度はロッドの先が微かに動くのが見えた。

「何だろう。まさか魚ではないだろう」

僅かであったが、ロッドの先が再び動いた。

「まさか、本当に魚?」

「、、、、、、、、、、間違いない、魚だ」

何かがやって来た。しかし岩のように動こうとしない。

寒気

一気に緊張が走った。私は腰を沈めながらロッドをそのまま上流に向け、抜けないでくれと祈りながら、静かに、そしてゆっくりとラインを張った。複雑な流れに揉まれてラインは大きく弛んでいたのだろう。まるでゴム紐を引っ張るような手応えで重くなり、やがて完全に止まった。私はそれでも半信半疑のまま、更に力を込めた。ロッドが手元までしなった時、凄い力で引き戻された。「来たぞー」私は思わず叫んだ。

ラインはそのまま動かなくなってしまったが、一度引き戻された時の感触が私の全身にはっきり残っていた。それは有無を言わせぬ力だった。それっきり全く動かない。私はもう一度ロッドが大きく曲がるまでラインを張った。

何の変化も無く、そのまま数秒が経過した。張りつめたラインの先には15cmのスティングレー・ロングテールが居る。そのフックが刺さっているのは岩でも流木でもない。それを証明する引きをたった一度味わっただけで、私は緊張の余り寒気がしてきた。ただの鮭ではない。それだけは確かだった。

岸に上がって思い切り引いたとき、それは動き出した。

濁流で荒れ狂った川の景色とは裏腹に、雨上がりの森からツグミのさえずりが聞こえてきた。のどかなその歌声と足下に寄せる水音しか、私の耳には聞こえなかった。嵐の前の静けさのように、妙に静かだった。

私はゆっくり岸に上がり、ロッドの向きを変えると改めてラインを強く張った。濁流の中に、弓の弦のように張りつめたラインが突き刺さっている。心配なのは、目の前をひっきりなしに、大小さまざまな木の枝が流れていることだった。運悪く大きな枝がラインに掛かったら、それでお終いだ。それなのに私は殆ど動けない。だから魚に動いて貰わないと困る。

戦闘開始

私はそれまで寝かせていたロッドを高く差し上げ、リールを押さえると、グリップが軋むまで思い切り曲げた。私は力を入れているのに、自分が何をしているのか良く判らず、まるで夢を見ているようなおかしな気分だった。目にも鮮やかな新緑の森、のどかなツグミの歌声、恐ろしい洪水の川、そこに突き刺さっているライン。何ともちぐはぐな取り合わせだ。確かに魚がフライをくわえた筈だったが、少し前に見た、あの狐にたぶらかされているような気分だった。

突然、私は夢から一気に現実の世界に戻った。魚の気を感じてリールから手を離すのと同時に、鋭いリールの音が目覚まし時計のように響き渡った。遂にゴングが鳴った。戦闘開始だ。

渾身の力を込めて、ファイトが始まった。

20mほど一気に走ると、魚はそこで止まった。しかし今度は大きく頭を振ったり、向きを変えたり動き続けている。魚が止まっている時は動け、走れと思っていたのに、本当に動き出したら震えるほど緊張が高まった。

魚は岸から凡そ30m程の所にいる。その先には見渡す限り途方もない濁流が流れている。流心まで走らなくても、あと30mも走りさえすれば魚はあの流れに乗ってしまう。想像しただけで喉がからからになった。私は水際からもう一度身を乗り出して、川岸の様子を窺った。しかし何度確かめても同じだった。魚を追って岸沿いを下るのは全く不可能だ。

何が起きても、この場所でファイとするしかない。そう決心したとき、魚が急に動いた。同時に灰色の流木のようなものが水面を割った。魚が浮上した。そして次の瞬間、銀色の魚が大きく宙に舞った。

「大きい、12kg以上ある」

私は傍らのマリアンに叫んだ。同時に彼女はビデオカメラを取りに車に走った。

-- つづく --

- NET SHOP INFORMATION

SL6 Black Spey Hooks

DU3 Limerick Spinner Hooks

SL4 Single Bartleet Hooks

XD1 Tube Fly Double Hooks

DD2 Flat Perfect Hooks

DD1 Black Terrestrial Hooks

TD4 Old Limerick Wet Hooks

DU1 Silver May Hooks

MU1 Flat Midge Hooks

LD3 Long Limerick Hooks

TD2 Summer Sproat Hooks

XS1 Tube Single Silver Hooks

TD6 Siver Sedge Hooks

SL5 Black Spey Hooks

DU3 Limerick Spinner Hooks

- TROPHY CLUB

- FLY SHOW

- EXHIBITION

- MASTERS`

- FLY DRESSING CONTEST Archives

- TRAVELLER Archives

- TACKLE IMPRESSIONS Archives

- ANGLERS` PHOTO GALLERY Archives

- ----------------------------------------------

- トロフィークラブ

- フライショー

- エキシビション

- マスターズ

- フライドレッシング・コンテスト・アーカイヴ

- トラヴェラー・アーカイヴ

- タックル・インプレッション・アーカイヴ

- アングラーズ・フォトギャラリー・アーカイヴ

株式会社サワダ 185-0021 東京都国分寺市南町3-13-4

SAWADA'S INC. 3-13-4 Minamicho, Kokubunji, Tokyo 185-0021, Japan

写真・ドキュメントの無断転載を禁じます。

All the images and documents found on this site are owned by Ken Sawada and may not be used without permission.

But, link to this site is FREE.

Copyright © 2000 - 2024 SAWADA'S INC.. All rights reserved.

SAWADA'S INC. 3-13-4 Minamicho, Kokubunji, Tokyo 185-0021, Japan

写真・ドキュメントの無断転載を禁じます。

All the images and documents found on this site are owned by Ken Sawada and may not be used without permission.

But, link to this site is FREE.

Copyright © 2000 - 2024 SAWADA'S INC.. All rights reserved.