忍野編 --第55話--

一期一会

ラインを伸ばし終え、私は対岸の薔薇に向かってフライを投げた。本当に紋白蝶のようだ。水面に落ちると、張り出した薔薇の枝に沿って流れて行った。それを見ているだけで、息が詰まりそうだった。もう一度投げた時、フライの横で大きな飛沫が上がった。奴はもっと岸寄りにいる。私はラインを更に1mほど伸ばし、薔薇の枝の下流側に向けて投げた。ぴったりだ。今しがたライズした場所をフライが通過していった。どうして出てこないのだろう。そう思った時、またもやバシャっと大きな飛沫が上がった。私は間髪を入れずに合わせた。ほんの一瞬であったが、私は魚が私のフライでなく、何か別の物に飛びかかったのを見た。見たけれど手が勝手に動いてしまった。

もしもあの頃、今の知識と腕前を持っていたら、どれほど素晴らしかったろう。

それは誰にとっても叶わぬ夢。

それは誰にとっても叶わぬ夢。

私は直ぐに投げ直した。フライが落ちた瞬間、今度はその直ぐ下流で波紋が広がった。悔しい、タイミングが合わない。辺りはいよいよ暗くなってきた。ただでさえ見づらいのに、何回も投げたせいで浮きの悪くなったフライは、一枚の白い花びらのように見えた。

私は深く息を吸うと、少し間を置いて再びフライを薔薇の下に投げた。白い欠片が水面を流れていくのが微かに見える。私は息苦しさに耐えながら、身を乗り出すようにそれを凝視し続けた。

巨大な水柱が上がった。白い花火が水面で爆発したようだった。大きな音と水飛沫を四方にまき散らし、私のフライに忍野太郎が飛びかかった。

遂にやったぞ。そう思えたのはほんの一瞬だった。持ち上げたロッドは何故か空を切った。私は戻って来るラインが後ろの芦原に落ちるのを止めもせず、呆然とその場に立ち尽くした。足下に太郎の起こした波が寄せている。下流に居た友人達の声が聞こえた。

「オーイ、沢田さんが落ちたらしいぞ!」

自衛隊橋の直ぐ下で針掛かりしたブラウン。昼間に釣れる魚は小さかった。

セッジ

あの日、太郎は何にライズしていたのだろう。水面は暗くて見えなかったが、ライズの始まる直前に飛び始めたセッジに違いない。翌週、私は水辺を探ってみて驚いた。川底にも、藻の中にも、夥しい数の川虫が居た。こんなに川虫だらけの川は見たことがない。特に黒川虫の数は凄かった。それも普通の川に居るのと比べて大きく太っている。黒川虫はヒゲナガトビケラの幼虫だ。忍野はこの大きなセッジで溢れている。夕方になると、あれだけ多くのセッジが飛び回る。それを知っているから、昼間のメイフライには見向きもしないのだろう。どうやら忍野で大物を釣るのは、あのセッジを専ら食べている魚を釣るのと同じ意味のようだ。

そのセッジは昼間寝ていて、薄暗くなると出てくる。するとイブニングライズの釣りが忍野の釣りと言うことになる。

それはさておき、どうして太郎は針掛かりしなかったのだろう。薄暗くて正確には見えなかったが、フライが流れている場所で水柱が上がった。フライに向かって出たことだけは間違いない。私はあの時、薔薇の藪の正面より少し下流側に立った。フライをナチュラルドリフトさせるため、本当はもっと下流から投げたかったのだが、当時のキャスティングの腕前ではあの場所から投げるのが精一杯だった。それでも私のフライは自然に流れていたように見えた。少なくとも強いドラッグが掛かっていたようには見えなかった。それなのに針掛かりしなかったのは何故だろう。

1975年の金峰山川本流。当時、朝から昼過ぎまでイワナを釣り、帰りに忍野に寄るのが定番だった。

それから何回も忍野に通うようになって、私はセッジが水面を這い回ること。メイフライのように流れに全てを任せて漂う虫ではないことに気が付いた。そのセッジを専門に食べている魚なら、ナチュラルドリフトしている虫を無視するのは自然の成り行きだ。フライをナチュラルドリフトさせようと必死になっていた私の方が自然でなかったことになる。

そのフライに対して太郎は確かに飛び出した。しかしそれ以前に何回も本物のセッジを食べていた時とは、随分と出方が違っていた。セッジに対してバシャっと派手に出ていたが、それは這い回る大きな餌を捕らえるためだ。ところが太郎は私の投げたフライに対し、まるで親の仇を討つように怒りを露わにして襲いかかった。まともな食べ方をしなかった可能性が高い。

本当は藪の下流どころか、上流側からフライを投げ、ドラッグをかけて釣った方が良かったのだ。即ち、ドライフライの釣り方をしない方が良かったのだ。

更に、太郎のような大物を6番のフックで釣ろうと思ったら、早合わせは禁物だ。水飛沫と同時に合わせるのはもっての外で、ロッドを引ったくられそうになるまで合わせないのが最善の方法だ。

身体が急成長するのに頭とヒレがついていかない。忍野のニジマスは有り余る餌のせいで、生まれて2年目にそんな体つきになる。

出会い

今では全て判りきったことなのに、残念ながらこの当時の私は、この謎を解くことができるほどの経験も知識も持ち合わせていなかった。どうして釣り上げることができなかったのか。その時以来、毎年かなりの数の魚を釣り続けていても、判るまで10年以上かかった。それが判るまで、この出来事は私にとって単に不運な出会いにしか過ぎなかった。勿論、運が良ければ釣れると言った程度の知識を得るまでなら、それほど長い時間を必要としなかった。しかし、今度遭遇したら必ず釣ってみせると想えた時、もう忍野太郎は居なかった。私にとって直接彼と対峙したのは、あの日の夕方が最後だった。その後の消息は不明である。それどころか、太郎を見つける前に発見した2匹のブラウンも、釣れた話を聞くこともないまま消えてしまった。

その年の夏、時々顔を合わせるようになった餌釣りの人の話を聞く機会があった。彼は少し前の雨降りの日に大物を掛けた。必死でやり取りするうち、竿が手元から折れた。咄嗟に先を掴んで闘ったが、その大物はもう一度竿を折って姿をくらませたそうだ。何処でその大物を掛けたのかを聞いて、私は確信を持った。太郎の仕業に違いない。その場所は太郎の住みかの薔薇から100mほど上流の瀬だった。

当然のことだが、私はあの日以来、随分と彼を捜すために時間を割いた。しかし遂に再会することができなかった。本栖湖で探しているのではない。僅かな距離しかない小さな川で探したのに。私にとって忘れることのできない経験だったため、8年後の1978年に出版した「フライマンの世界」という本の中に、この太郎との出会いを記した。

それはこの話を書いている2002年から見れば、遙か昔の出来事である。にもかかわらず、私は太郎の顔付きも、その身体の模様も、まるで昨日のことのように覚えている。あの頃は、また直ぐに会えると思っていた。太郎は私がそう思った最初の魚だったかも知れない。

「魚との出会いは常に最初で最後」

私はその後、様々な経験を積むにつれ、そう思うようになった。今日という日は一生で一回しかない。今日の魚にまた明日会えると思ったら釣れない。そんな都合の良い明日はやって来ない。そう悟ってから失敗することが少なくなった。

大物を狙う釣りは、正に一期一会の世界である。

-- つづく --

- NET SHOP INFORMATION

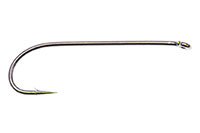

SL6 Black Spey Hooks

DU3 Limerick Spinner Hooks

SL4 Single Bartleet Hooks

XD1 Tube Fly Double Hooks

DD2 Flat Perfect Hooks

DD1 Black Terrestrial Hooks

TD4 Old Limerick Wet Hooks

DU1 Silver May Hooks

MU1 Flat Midge Hooks

LD3 Long Limerick Hooks

TD2 Summer Sproat Hooks

XS1 Tube Single Silver Hooks

TD6 Siver Sedge Hooks

SL5 Black Spey Hooks

DU3 Limerick Spinner Hooks

- TROPHY CLUB

- FLY SHOW

- EXHIBITION

- MASTERS`

- FLY DRESSING CONTEST Archives

- TRAVELLER Archives

- TACKLE IMPRESSIONS Archives

- ANGLERS` PHOTO GALLERY Archives

- ----------------------------------------------

- トロフィークラブ

- フライショー

- エキシビション

- マスターズ

- フライドレッシング・コンテスト・アーカイヴ

- トラヴェラー・アーカイヴ

- タックル・インプレッション・アーカイヴ

- アングラーズ・フォトギャラリー・アーカイヴ

株式会社サワダ 185-0021 東京都国分寺市南町3-13-4

SAWADA'S INC. 3-13-4 Minamicho, Kokubunji, Tokyo 185-0021, Japan

写真・ドキュメントの無断転載を禁じます。

All the images and documents found on this site are owned by Ken Sawada and may not be used without permission.

But, link to this site is FREE.

Copyright © 2000 - 2026 SAWADA'S INC.. All rights reserved.

SAWADA'S INC. 3-13-4 Minamicho, Kokubunji, Tokyo 185-0021, Japan

写真・ドキュメントの無断転載を禁じます。

All the images and documents found on this site are owned by Ken Sawada and may not be used without permission.

But, link to this site is FREE.

Copyright © 2000 - 2026 SAWADA'S INC.. All rights reserved.