スティールヘッド編 --第140話--

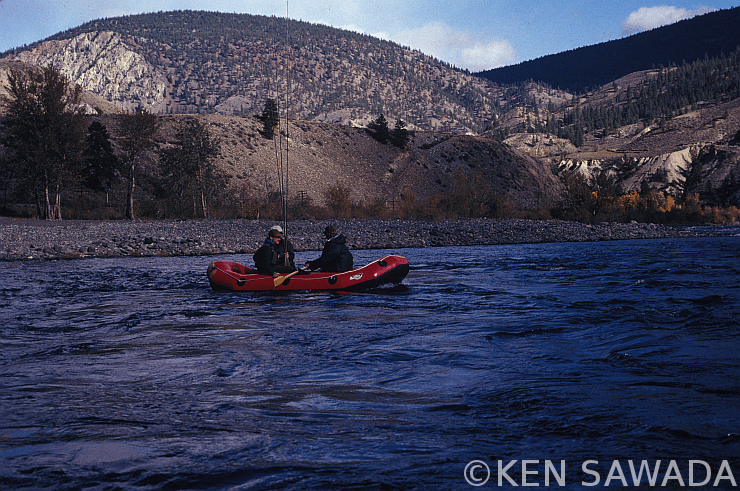

広大な川のため、ラフティングで川下りをする人達は少なくない。

4日目

この日はブルースの提案でトンプソンの主要な釣り場をラフティングで下ることになった。先ず川沿いに上流へ走り、カムループスの手前まで遡った。広大なトンプソン・リバーがカムループス一帯に広がる膨大な数の湖を水源としていることが、道路の上からでもよく判った。圧巻だったのは、トンプソン・リバーとしての源流だ。一つの広大な湖の岸が決壊し、そこから大量の湖水が流れ出していた。どこからが川で、どこまでが湖なのか判断が付かない。日本のように、大きな川でも、その源流は跨げるサイズの沢という常識が通用しない世界である。我々はひとしきりその壮大な景色に心を奪われた。

我々は再び下流へ引き返し、マーテル・アイランドの上流にある広い入江でゴムボートを下ろした。そこから下流のスペンセス・ブリッジに向けて川下りを行い、Yの瀬で上陸する手筈となっていた。

ゴムボートに乗って眺めるトンプソンは、岸から眺めるより更に大きかった。今しがた湖から溢れ出る水源を見たせいだけではない。途方も無い量の水が、草木の乏しい砂漠のような山々の間を縫って流れている。ボートの下の水深はどれほどあるのだろう。

川底の気配を感じるのは、岸からほんの僅かな距離だけ。まるでダム湖でボートに乗っているようだ。

ボートは予想以上のスピードで川面を下った。乗って間もなくロック・ランを通過し、何度も釣ったことのあるマーテル・アイランドに差し掛かった。釣り人が居なかったため、ブルースはボートを島よりに進めた。島から立ち込んで遠投すると届きそうな距離である。水深ははっきり判らなかったが、川底はよく見えた。ここが名場所と言われているのは、この浅さの故に違いない。他の場所は岸から40mも離れれば、川底の気配も無くなるのに、ここは更に沖合まで川底が見えた。

突然ブルースが「スティールヘッド」と叫んだ。同時にボートを避けるように動いた2匹の影が見えた。スティールヘッドがこの浅瀬にいた。私は直ぐに川岸を注視した。あの川岸から立ち込んでここまでフライを届けることが出来るだろうか。魚が見えた場所は、微妙な位置であった。届くかどうか確信はないが、一つ言えることは、遠浅の瀬に魚が居たことだ。そして、そこはこれまで私が出会った、フライを岸から投げて釣っている人にとって禁猟区であった。

一日の内、限られた時間にはもっと接岸するかもしれない。しかし、魚が丁度接岸するときに、そこで釣りをしない限り、魚と接触する可能性がないとすれば、魚が釣れる可能性はひどく小さいものになってしまう。魚が定位している可能性が高いのは遠浅のポイント。そのポイントで、普通の釣り人には釣ることのできない遠くのポイントを釣る。おそらく、今の状況でそれより良い方法はないように見えた。

ボートはそのまま下流に向かい、長く続く急深の谷底を抜けた後、浅くて大岩が点在する場所に差し掛かった。岸からと、水の上からとでは随分印象が異なるが、初日に釣ったポイントであった。そこを通りすぎて直ぐに、ボートはジョーンズ・ロックに差し掛かった。光線の具合で川底を鮮明に見ることはできなかったが、岩だらけの浅瀬が見渡すかぎり広がっていた。これまで釣れた、或いは魚の姿を見た場所の特徴が全て備わっている。この水位で釣る限り、ここより良いポイントは無いだろう。

夕方、我々はそのジョーンズ・ロックに戻ってきた。劇的ではないが、初日に比べ水位が下がっている。元々砂漠だから雨は幾らも降らないが、水源の湖の水位が下がっているのだろう。減水のせいで、遠浅の瀬は更に川底の様子がわかりやすくなってきた。初日に見た時はただのっぺりとした流れだった場所に、流れの段差ができていた。深くなだらかな川底が急に浅くなるラインが、水面の乱れによって読み取れるようになっていた。

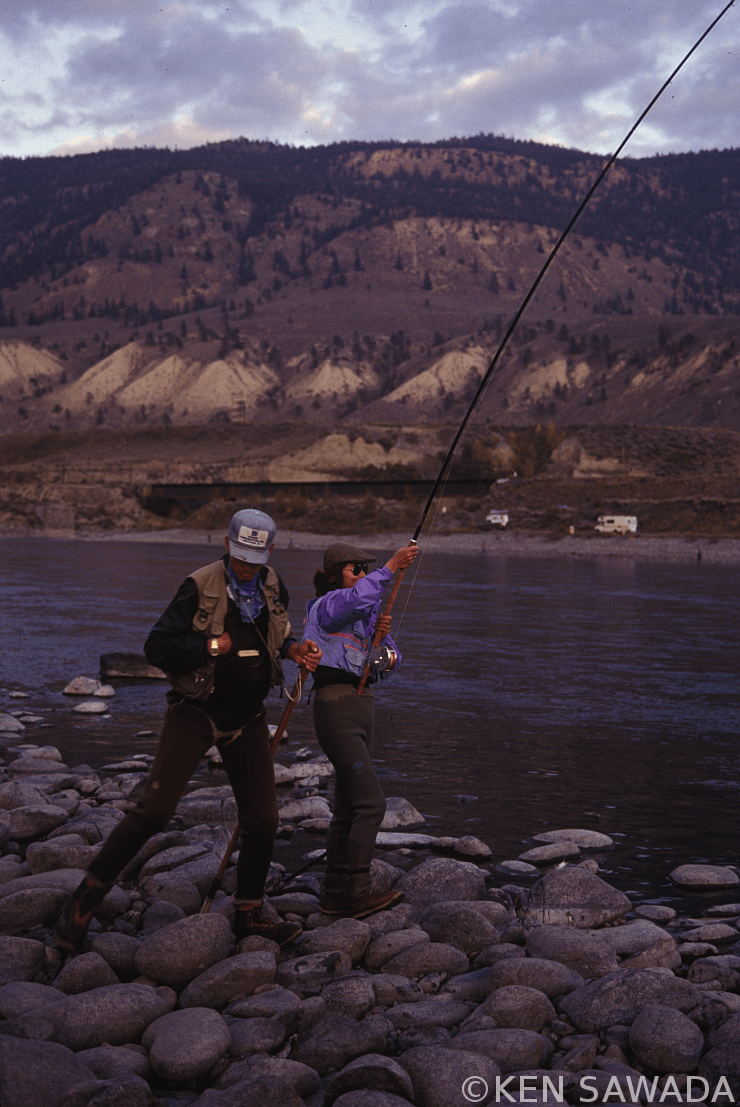

ファイトするマリアン。下るよう先導するブルース。

ブルースはいつもの様に瀬の中央付近に入った。私はトップに入り、新しく誕生した流れの段差の直ぐ上にマリアンが入って釣り始めた。各々50m近く離れている。夕方、しかも曇り空だから水中の様子は全く見えない。水面を破る姿も見えない。しかしこの広大な瀬にいるスティールヘッドは、この時間、いつもより接岸している筈だ。

30分ほど経過し、辺りに夕方の気配が更に立ち込めてきた時、下流にいたマリアンの姿勢が変わった。一瞬、川底に足を滑らしたように見えたが、そのまま動かない。どうしたのかと声を掛けた時、彼女が左手の拳を高く突き上げた。

魚だ。私はラインを巻き取りながら大急ぎで岸に上がり、彼女のもとに駆けつけた。

「やったぞ、スティールヘッドだ」

幸い、魚は最初に少し走っただけで止まっている。私は彼女の手を取りながら岸に上がった。魚は未だ同じ場所で頭を振っている。これで戦闘態勢が整った。ところが気配を察したブルースが下流から駆けつけた時、スティールヘッドは甲高いリールの音とともに流芯に走った。針掛かりした魚が流芯に走るのは当然で、そのタイミングが早いか遅いかの違いがあるだけだ。これから引き寄せたり走られたりのファイトが始まる。少なくとも私はそう思っていた。ところがリールの逆転音を聞いたブルースは、「下れ、下れ」と大声で叫び、河原を先に走ると、早く来い、急げ急げと凄まじい剣幕でまくし立てた。

開きに下った魚をサイドから引くことになった。

我々は下ることはないと思っていたが、彼の余りの要求に引きずられるようにして下り始めた。その間、ラインを緩めないよう、下る速さ以上のスピードでリールを巻くことを念頭に置いていたのだが、ブルースの急かし方はその速度を遥かに超えるものだった。

マリアンが必死にラインを巻きとったお陰で、魚の真横に到達するまでトラブルは起こらなかったが、真横からラインを張った途端、スティールヘッドは下流の瀬に突入し、川の流れに沿って手前側に進路を変えた。お陰で伸びきったラインは水際の浅場に向かい、岩に挟まったまま動かなくなってしまった。伸びたラインを巻きとって岩から外した時、予想したとおり、その先には何も付いていなかった。我々は薄暗くなった河原をうなだれたまま戻り、その日の釣りを終えることになった。

魚は再び下り、Yの瀬へ。ラインが岩に挟まり万事休す。

やはり下るのではなかった。ブルースが何と叫ぼうが、動くべきではなかった。もし下るのであれば、それは下らなければ魚を引き上げることができないことが決まった時点で良い。後悔先に立たずと言うが、ブルースの剣幕に押されて下ることを容認してしまった自分が情けなかった。

-- つづく --

- NET SHOP INFORMATION

SL6 Black Spey Hooks

DU3 Limerick Spinner Hooks

SL4 Single Bartleet Hooks

XD1 Tube Fly Double Hooks

DD2 Flat Perfect Hooks

DD1 Black Terrestrial Hooks

TD4 Old Limerick Wet Hooks

DU1 Silver May Hooks

MU1 Flat Midge Hooks

LD3 Long Limerick Hooks

TD2 Summer Sproat Hooks

XS1 Tube Single Silver Hooks

TD6 Siver Sedge Hooks

SL5 Black Spey Hooks

DU3 Limerick Spinner Hooks

- TROPHY CLUB

- FLY SHOW

- EXHIBITION

- MASTERS`

- FLY DRESSING CONTEST Archives

- TRAVELLER Archives

- TACKLE IMPRESSIONS Archives

- ANGLERS` PHOTO GALLERY Archives

- ----------------------------------------------

- トロフィークラブ

- フライショー

- エキシビション

- マスターズ

- フライドレッシング・コンテスト・アーカイヴ

- トラヴェラー・アーカイヴ

- タックル・インプレッション・アーカイヴ

- アングラーズ・フォトギャラリー・アーカイヴ

株式会社サワダ 185-0021 東京都国分寺市南町3-13-4

SAWADA'S INC. 3-13-4 Minamicho, Kokubunji, Tokyo 185-0021, Japan

写真・ドキュメントの無断転載を禁じます。

All the images and documents found on this site are owned by Ken Sawada and may not be used without permission.

But, link to this site is FREE.

Copyright © 2000 - 2025 SAWADA'S INC.. All rights reserved.

SAWADA'S INC. 3-13-4 Minamicho, Kokubunji, Tokyo 185-0021, Japan

写真・ドキュメントの無断転載を禁じます。

All the images and documents found on this site are owned by Ken Sawada and may not be used without permission.

But, link to this site is FREE.

Copyright © 2000 - 2025 SAWADA'S INC.. All rights reserved.